Le D4 de Bernard Pivot

Pas question pour lui d’écrire des Mémoires, non, trop prétentieux. Mais égrener quelques souvenirs, volontiers. C’est à cet exercice que Bernard Pivot s’est livré pour L’Amateur, autour d’un havane et d’un grand bourgogne. Pas besoin de l’interviewer, lui, le maître du genre. Nous avons simplement ouvert nos guillemets.

Par Jean-Claude Perrier

Il a raccroché le micro en 2005, l’année de ses soixante-dix ans, au terme d’environ trente ans de bons et loyaux services télévisuels qui ont fait de lui une star à sa façon, populaire, et lui ont valu, entre autres, les honneurs du Petit Larousse.

Depuis, Bernard Pivot cueille le jour et cultive son jardin. Il tient chronique littéraire dans le Journal du dimanche, écrit quelques livres sans se prétendre écrivain, préside depuis 2014 l’Académie Goncourt où il a été élu en 2004 – « en tant que journaliste », précise-t-il, modeste et fier à la fois –, s’est même lancé récemment dans le théâtre, et savoure la vie, en parfait épicurien, pour qui le cigare occupe une place privilégiée.

Cigare et sensualité

« Je ne fume jamais le cigare quand je lis. Si vous êtes pris dans votre lecture, vous n’êtes pas à ce que vous fumez, et réciproquement. J’ai toujours l’impression que la fumée va déranger les personnages. En revanche, j’aime beaucoup fumer quand j’écris. Tous les lundis après-midi, je rédige mon papier pour Le JDD avec un cigare. Trois feuillets, mais je n’écris pas très vite ! Ça m’aide. Il y a de la sensualité à la fois dans l’écriture et dans la fumée. »

Initiation

« Je n’ai jamais fumé la cigarette, parce que je suis allergique au papier sur les lèvres. Je n’ai jamais pu le supporter. Au service militaire, je donnais mes “troupes” à mes copains. J’ai commencé à fumer le cigare quand je travaillais au Figaro [de 1958 à 1974, ndlr], grâce à Jean Hamelin, le directeur. C’est lui qui m’a fait déguster mon premier havane, un Montecristo, chez lui, à Saint-Cloud. Ça m’a plu, j’ai continué. »

Médias

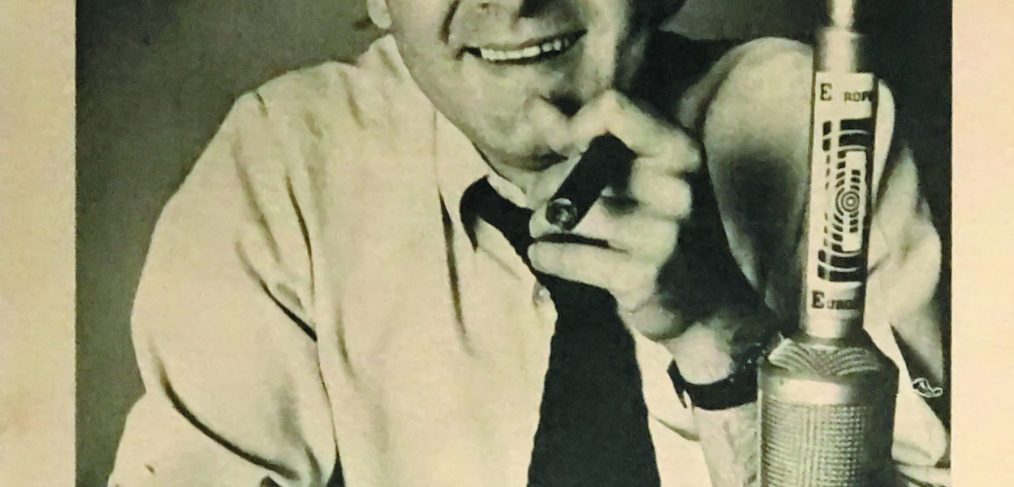

« À l’époque, on pouvait fumer dans les salles de rédaction, comme partout, y compris le cigare. C’était même bien vu, valorisant. Ainsi, en 1970, je tenais sur Europe n° 1, tous les matins à 8 h 20, une “Chronique pour sourire” humoristique et la station m’avait fait prendre en photo le cigare en bouche, alors que je ne fume jamais le matin, pour faire une affiche publicitaire qui a été placardée partout. C’était une manière pour eux de montrer que leur chroniqueur avait de la surface [rires], à la manière d’Art Buchwald, un humoriste américain que l’on voyait toujours avec un énorme cigare, ou de Groucho Marx. Une de mes filles a conservé un exemplaire de l’affiche, en noir et blanc, avec mes cheveux et mes sourcils bien noirs. J’avais trente-cinq ans… »

(Cette affiche, la famille Pivot a bien voulu nous la confier. Voir ci-contre.)

L’Amateur offre à Bernard Pivot un havane, un H. Upmann N° 2. Après l’avoir longuement humé, admiré, il l’allume. Le reste de l’entretien se déroulera dans les volutes tropicales.

Nourritures terrestres

« J’ai créé la critique de restaurants au Figaro, où il n’y avait, jusque-là, que la chronique gastronomique, très littéraire, du grand James de Coquet. C’était sous pseudonyme : Antoine Dulac ou Jean-René Savernes. Antoine, ç’aurait été le prénom de mon fils si j’en avais eu un. En fait, j’ai eu deux filles : Agnès et Cécile. »

L’art de fumer

« Mon cigare favori est le D4 de Partagas. Je fume trois ou quatre havanes par semaine, plutôt après le déjeuner, mais jamais la veille ni le jour où je joue au théâtre. Aujourd’hui, je fume plutôt chez moi, en solitaire. Ou avec l’un de mes gendres, kinésithérapeute et amateur. Le cigare encourage la vie en solitaire, monacale ! Autrefois, ma femme, Monique, adorait la fumée du cigare. Je fumais aussi avec des copains, au Cijac [Club international des journalistes amateurs de cigares, ndlr]. Je me souviens que, dans la tribune présidentielle, au Parc des Princes, on fumait le cigare ! »

Écrivain, écrivains, écriture

« Pour devenir écrivain, j’avais tout, sauf le talent ! En plus, je n’ai pas la mémoire des lieux, des personnages, des costumes. Il vaut mieux être un bon journaliste qu’un mauvais écrivain. [Il préfère oublier L’Amour en vogue, son seul roman, paru chez Calmann-Lévy en 1959]. Je suis le premier journaliste non-écrivain élu à l’Académie Goncourt, et j’en suis fier. Rien de ce que j’ai fait ne me prédisposait à y entrer. Pendant mes années de télévision, je n’ai pas écrit de livres. Faute de temps, et puis par déontologie, par rapport aux auteurs que j’invitais à “Apostrophes”. Là, j’ai connu de vrais écrivains : Duras, Simenon, Julien Green… Depuis que j’ai arrêté la télé, je me rattrape ! »

Une blessure…

« Il y a eu, à “Apostrophes”, tant de plateaux mémorables… À l’époque, il n’y avait aucune préparation, pas de répétition préalable, et c’était du direct absolu. Ce risque me stimulait. Dans la vie, je suis très émotif. À la télé, j’étais d’un calme…

Quand j’ai commencé, la télé était un média grand public, mais elle n’était pas asservie à l’Audimat. On pouvait faire des émissions culturelles sans subir aucune pression commerciale. Jamais personne ne me parlait de l’audience d’“Apostrophes”. Et puis il y avait encore des monstres sacrés, qu’on n’avait jamais vus à la télévision. La plupart ont accepté de venir. J’ai quand même essuyé quelques refus : Char, qui avait d’abord accepté, puis a renoncé, Gracq ou Cioran, qui refusaient tout. Mais ils avaient fait leur œuvre avant la télé. Mon vrai grand regret, c’est Romain Gary. J’aurais dû lui proposer un tête-à-tête. J’ai commis une erreur, une vraie faute professionnelle, que je ne me pardonne toujours pas. C’est une blessure. »

« Avant, je ne lisais pas beaucoup »

« Ta chance, me disait mon ami Jorge Semprun, c’est de ne pas avoir fait d’études supérieures. Ainsi, je restais humble face aux gens que je recevais. Comment ne pas être modeste devant Lévi-Strauss ou Soljenitsyne ? Mes universités, en fait, ç’a été “Apostrophes”. J’ai beaucoup appris en lisant. Avant, je ne lisais pas beaucoup, je préférais le football ! Quand, à vingt-deux ans, j’ai été engagé au Figaro littéraire par Maurice Noël, je n’avais pas le profil. Je débarquais de Lyon et je ne connaissais que trois noms d’écrivains : Blondin, Félicien Marceau, Aragon… En fait, c’est grâce au beaujolais, dont Noël était très amateur, que j’ai été choisi ! Un autre de mes amis, Pierre Nora, m’a défini comme “un concentré de Français”, c’est pour cela, sans doute, que j’ai plu au public. »

Théâtre

« C’est Jean-Michel Ribes, le directeur du théâtre du Rond-Point, qui m’a fait monter sur scène. J’en suis à mon deuxième spectacle, Au secours ! Les mots m’ont mangé. Un vrai monologue que j’ai écrit et que je joue. C’est un autre métier pour moi. Je fais le contraire de ce que j’ai fait à la télé toute ma vie. Au théâtre, on a la réaction immédiate du public. C’est une relation presque charnelle. Et quel plaisir de faire rire les gens ! »

Je ne suis jamais allé à Cuba

« Je ne suis pas un grand voyageur. Non, je ne suis pas allé à Cuba, mais il n’est pas dit que je n’irai pas. Il faut se dépêcher si on veut encore y trouver de bons cigares ! Mais on parle beaucoup mieux des choses dont on rêve que de celles qu’on connaît. Quand vous buvez un Château-Lafitte, vous buvez aussi le château, le classement de 1855… Le meilleur vin de ma vie, c’était un Romanée-Conti, pas seulement un vin, une histoire. Pour le havane, c’est un peu la même chose : on fume Cuba, son peuple, les cigarières… »

Retraite ?

« Quand j’ai arrêté “Bouillon de culture”, en 2001, ça a créé un choc. J’ai encore fait “Double je”, jusqu’en 2005. Mais il faut savoir s’arrêter. J’étais fatigué, j’avais envie de faire autre chose. Je me suis dit : “Tu es encore assez jeune pour changer de vie.” »

Sur ce, Bernard Pivot nous propose de prendre un verre de vin avec lui. Un Clos du Moulin-à-Vent 2009 de Jean-Pierre Labruyère, membre, comme lui, du Club des 100. « Une année exceptionnelle », commente sobrement notre hôte, et qui s’harmonise parfaitement avec le H. Upmann qui a accompagné cette après-midi, partie en exquise fumée.

Bernard Pivot, La mémoire n’en fait qu’à sa tête, Albin Michel, 230 p., 18 euros.